Sozialpolitik

Systemische Verschmelzung von Rente und Fürsorge

Diffusionsniveau ist deutlich gestiegen

13. April 2024 | Bei langjähriger Beitragszahlung aus vollzeitnaher Beschäftigung sollte die Rente eine Versorgung ermöglichen, die bei typisierender Betrachtung den Anspruch auf aufstockende Grundsicherung im Alter (deutlich) ausschließt. Ist dies nicht gewährleistet, so verliert die Pflichtversicherung an Akzeptanz. Warum sollen ein Erwerbsleben lang Pflichtbeiträge in nicht unerheblicher Höhe gezahlt werden, wenn die am Ende erreichbare Altersrente alleine Fürsorgeberechtigung nicht zuverlässig ausschließen kann? - Die systemische Verschmelzung von Pflichtversicherung (Rente) und Fürsorge (Grundsicherung im Alter) hat über die vergangenen zwanzig Jahre deutlich zugenommen. Festmachen lässt sich dies an der Entwicklung des Diffusionsniveaus. - Auch die im Rentenniveaustabilisierungs- und Generationenkapitalgesetz vorgesehene dauerhafte Festschreibung der Rentenniveausenkung auf 48 Prozent wird einen weiteren Anstieg des Diffusionsniveaus nicht verhindern können.

Vom Ende der »Riester-Treppe« bis zum Abschluss der Rentenüberleitung

Die Anpassung der Renten in den Jahren 2014 bis 2024

11. April 2024 | Das Anpassungsverfahren der Renten erweist sich als Herausforderung – mit einer kaum noch überschaubaren Vielfalt an Einflussfaktoren und Rückkoppelungseffekten. Dies betrifft zum einen die Anpassungsformel selbst, die Außenstehenden den Zugang zum Verständnis eher versperrt als dass sie ihn öffnet; hinzukommen zu beachtende Schutzklauseln mit eventuellen Folgewirkungen für die Rentenanpassung im Folgejahr sowie eine Vielzahl einschlägiger Rechengrößen und Werte, deren Abgrenzung bzw. Definition im Zeitverlauf zudem zahlreichen gesetzlichen Änderungen unterlagen. - Insgesamt hat das Verfahren zur Bestimmung der aktuellen Rentenwerte über die vergangenen Jahre eine Komplexität erreicht, die den Rahmen öffentlicher Kommunizierbarkeit endgültig sprengt.

»Arbeiten lohnt sich nicht mehr« war gestern

»Mehr Arbeiten lohnt sich nicht« lautet das neue Mantra

10. Januar 2024 | Die Erzählung, dass sich Arbeit im Vergleich zum Bürgergeldbezug nicht mehr lohne, verbreiten heute nur noch unbelehrbare Trolle im Netz oder politische Akteure mit durchschaubarer Absicht. Der einschlägige Diskurs in Politik, Medien und Wissenschaft bewegt sich mittlerweile auf einer anderen Ebene. Die Diktion des politischen Mantras hat sich gewandelt von »Arbeiten lohnt sich nicht mehr« hin zu »Mehr Arbeiten lohnt sich nicht«. Dabei geht es längst nicht mehr alleine um eine Kritik an Höhe und/oder Administration des Bürgergeldes. In den Fokus der Kritik rückt das gesamte Set und Zusammenspiel einkommensabhängiger Sozialtransfers aufgrund ihrer (angeblich) ökonomisch negativen Anreizwirkung auf die Bereitschaft, Erwerbsarbeit aufzunehmen bzw. auszuweiten.

Empfängerquoten 2005 bis 2022

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Ländern

16. Oktober 2023 | Im Dezember 2022 erhielten bundesweit rund 1,19 Millionen Personen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kapitel 4 SGB XII. Bezogen auf die erwachsene Wohnbevölkerung entsprach dies einer Grundsicherungsquote von 1,70 Prozent. Zwischen den Bundesländern differieren die Anteile zum Teil erheblich. Vor allem bei der Grundsicherung im Alter heben sich die fünf neuen Bundesländer deutlich positiv ab vom Rest der Republik.

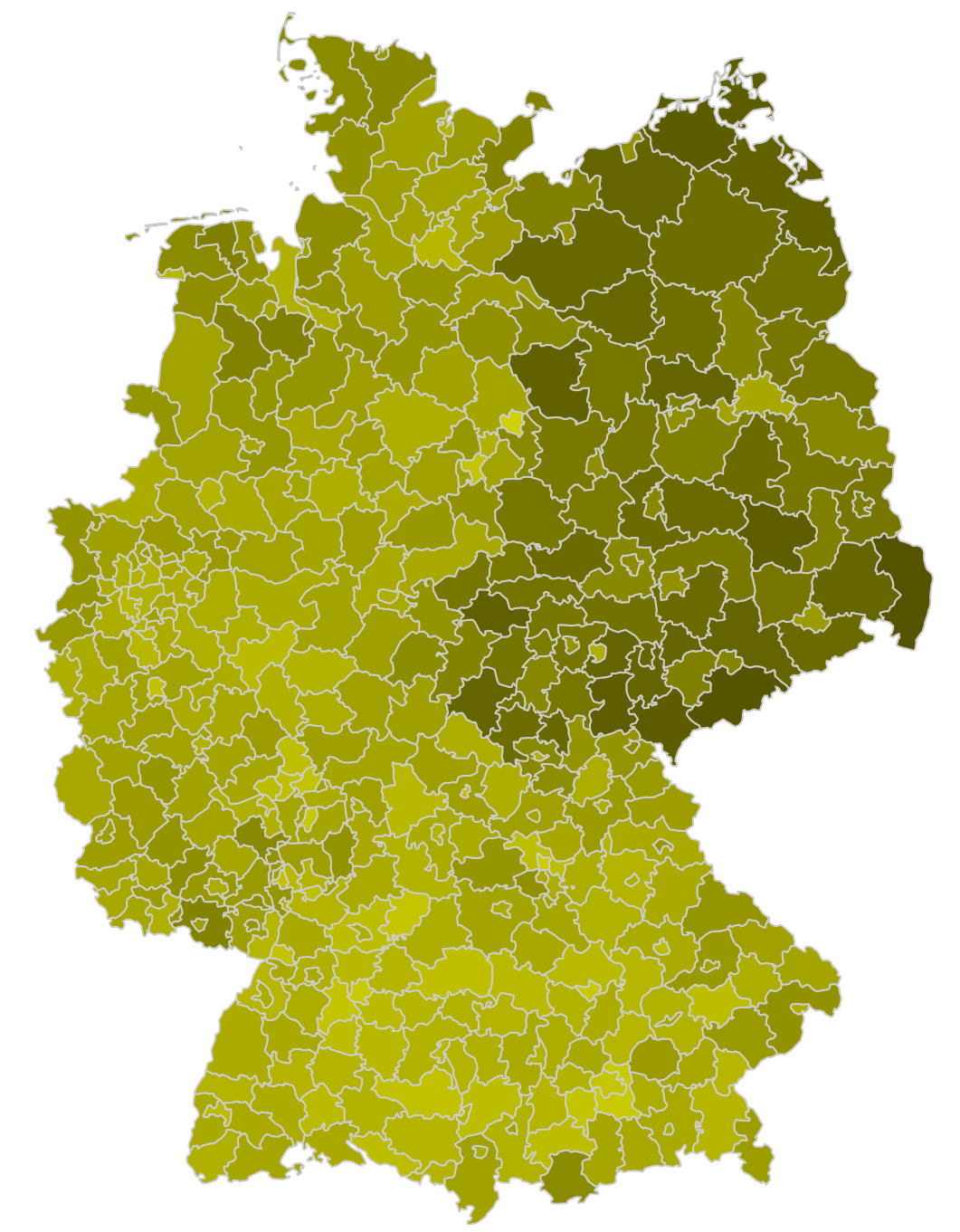

Niedriglohnquoten 2022

Vollzeitbeschäftigte mit Niedriglohn in den Kreisen und kreisfreien Städten

28. Juli 2023 | Von knapp 22 Millionen Vollzeitbeschäftigten Ende 2022 mussten sich gut 3,6 Millionen Personen oder 16,5 Prozent mit einem Niedriglohn begnügen - im Westen waren es gut 2,6 Millionen Personen (14,7%), im Osten einschließlich Berlin knapp eine Millionen Personen (24,7%). Auf Basis der regionalen Niedriglohnschwellen waren im Westen gut 2,9 Millionen Personen (16,4%) und im Osten knapp 0,5 Millionen Personen (12,6%) betroffen. Auf Basis der bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle (Deutschland 2022: 2.431 EUR/M) konzentrieren sich die hohen Niedriglohnquoten in den Kreisen und Städten der ostdeutschen Bundesländer. Bei Rückgriff auf die regionalen Niedriglohnschwellen - West 2022: 2.501 EUR/M, Ost mit Berlin 2022: 2.105 EUR/M - finden sich die Niedriglohn-Hotspots hingegen in westdeutschen Städten und Kreisen.

28. Juli 2023 | Von knapp 22 Millionen Vollzeitbeschäftigten Ende 2022 mussten sich gut 3,6 Millionen Personen oder 16,5 Prozent mit einem Niedriglohn begnügen - im Westen waren es gut 2,6 Millionen Personen (14,7%), im Osten einschließlich Berlin knapp eine Millionen Personen (24,7%). Auf Basis der regionalen Niedriglohnschwellen waren im Westen gut 2,9 Millionen Personen (16,4%) und im Osten knapp 0,5 Millionen Personen (12,6%) betroffen. Auf Basis der bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle (Deutschland 2022: 2.431 EUR/M) konzentrieren sich die hohen Niedriglohnquoten in den Kreisen und Städten der ostdeutschen Bundesländer. Bei Rückgriff auf die regionalen Niedriglohnschwellen - West 2022: 2.501 EUR/M, Ost mit Berlin 2022: 2.105 EUR/M - finden sich die Niedriglohn-Hotspots hingegen in westdeutschen Städten und Kreisen.

Sinkflug der Erwerbsminderungsrenten gestoppt

Erwerbsminderungsrenten-Zugang 2000 - 2022

27. Juni 2023 | Der durchschnittliche Zahlbetrag der 2022 rund 141.000 neu zugegangenen Renten wegen voller Erwerbsminderung (EM) mit Wohnort in Deutschland betrug im Westen 1.009 Euro und im Osten 1.034 Euro. Gegenüber dem Jahr 2000 entspricht dies einem Zuwachs von 33 Prozent (West) bzw. 44 Prozent (Ost). Damit konnte der Sinkflug der ersten Dekade (2011 gegenüber 2000) von minus 15 Prozent (West) bzw. minus 12 Prozent inzwischen mehr als wettgemacht werden. Diesen Eindruck gewinnt, wer den Blick alleine auf die Entwicklung der Zahlbeträge im jeweiligen Zugangsjahr richtet.

Messung von Einkommensarmut

01. Juni 2023 | Einkommensarmut wird anhand von Indikatoren zur Ungleichheit der Einkommensverteilung gemessen. Danach gilt als armutsgefährdet, wer ein monatliches Einkommen unterhalb von 60 Prozent des Durchschnitts bezieht. Armutsgefährdet – und nicht arm – unter anderem deshalb, weil nur Einkommen erfasst werden und Vermögen ebenso wenig berücksichtigt werden wie tatsächliche Bedarfe.

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in der Kritik

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in der Kritik

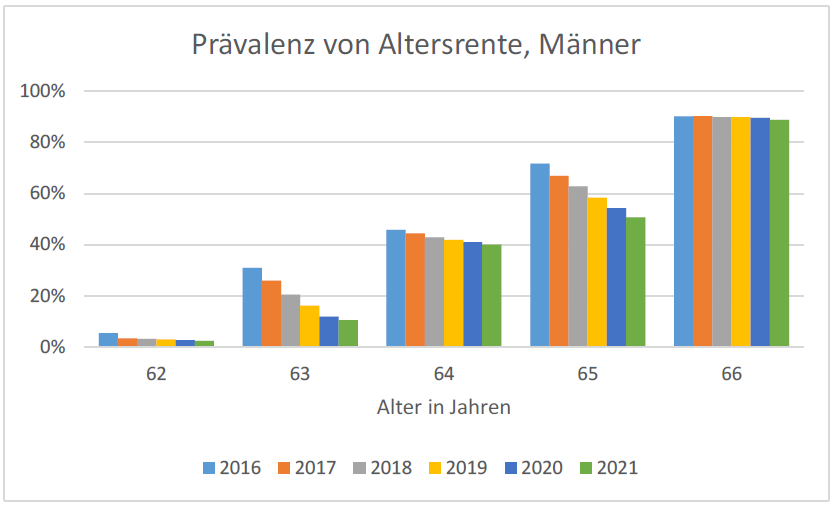

Babyboomer und die Altersrente mit 63 – schöne Story, aber falsch!

13. Dezember 2022 | Am 10. Dezember gab das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung eine Pressemitteilung heraus mit dem Titel »Renteneintritt der Babyboomer: Für viele ist schon mit 63 Schluss«. Diese Aussage wird nicht mit Zahlen untersetzt. Kein Wunder also, dass verschiedene Medien dies ungenau abgeschrieben und noch ungenauer weiterverbreitet haben. Tatsächlich sagen Zahlen etwas völlig anderes aus.

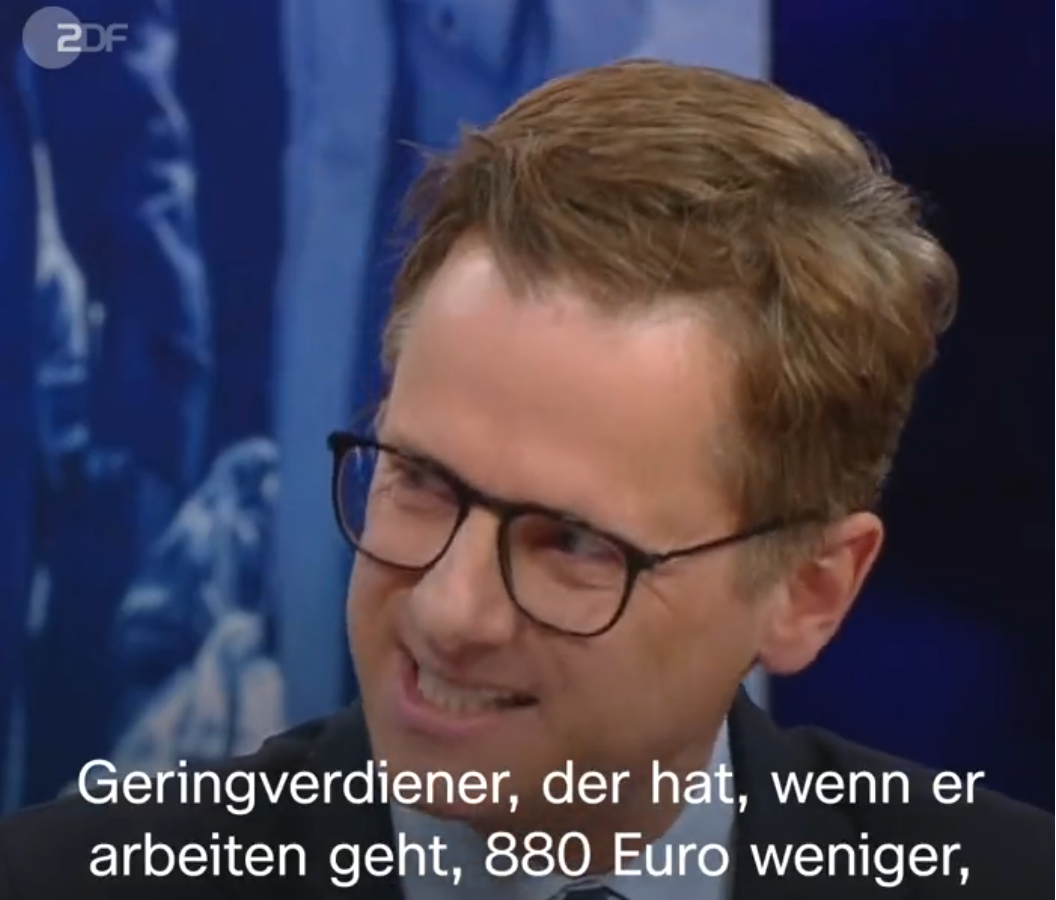

CDU-Vize geht IfW-»Studie« auf den Leim

CDU-Vize geht IfW-»Studie« auf den Leim

Carsten Linnemann im Fake-Netzwerk

05. November 2022 | Am 3. November veröffentlichte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) ein Papier unter dem Titel »Bürgergeld und Lohnabstandsgebot«. Das Handelsblatt übersetzte die dortigen Berechnungen in die Headline: »Wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt – IfW-Studie zeigt: Haushalte in denen eine Person zum Mindestlohn arbeitet, stehen künftig oft schlechter da als Bürgergeld-Empfänger«. Und am späten Abend des 3. November hatte CDU-Vize Carsten Linnemann bei »Maybrit Illner« seinen »großen« Auftritt im ZDF.

Daten und Erläuterungen zum geplanten Bürgergeld-Gesetz

Daten und Erläuterungen zum geplanten Bürgergeld-Gesetz

Das Narrativ von der nicht lohnenden Arbeit

17. Oktober 2022 | Mitte September passierte der Entwurf eines Bürgergeld-Gesetzes das Bundeskabinett und wurde unmittelbar danach ins parlamentarische Verfahren eingebracht. Ein recht bunt und argumentativ »turbulent« bestücktes Lager kritisiert die »zu hohen Regelsätze« und beklagt zudem, dass Hilfebedürftige den Planungen zufolge kaum noch gefordert seien; ihnen fehlt die »harte Hand« des fördernden Sozialstaats. Seine Zuspitzung findet die Argumentation des Anti-Bürgergeld-Lagers mal wieder in der Behauptung, dass sich Arbeit vor dem Hintergrund des neuen Bürgergeldes nicht mehr lohne. Vor allem in den »Sozialen Medien« kursieren diverse Beispiele, die dies belegen oder nahelegen sollen.

SGB II und SGB XII

Fürsorgedichte in Berlin - 2007 bis 2021

19. April 2022 | Am Jahresende 2021 bezogen rund 557.000 Berlinerinnen und Berliner Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II oder im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (Kapitel 4) bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII (Kapitel 3). Das waren 14,7 Prozent der Gesamtbevölkerung oder 147 Personen je 1.000 Einwohner. Gut jede(r) siebte in der Hauptstadt gemeldete EinwohnerIn war somit (ergänzend) auf eine der genannten Grundsicherungsleistungen angewiesen.

Rentenversicherungsbericht 2021

Gesamtversorgungsniveau hat nur geringen Erkenntniswert

24. November 2021 | Wie all die Jahre zuvor erweckt auch der neue Rentenversicherungsbericht wieder den Eindruck, die drastische Senkung des Rentenniveaus seit der Jahrhundertwende könne durch staatlich geförderte Privatvorsorge aufgefangen werden. »Das gesamte Versorgungsniveau aus Sicherungsniveau vor Steuern einschließlich einer Riester-Rente liegt über den gesamten Vorausberechnungszeitraum der Rentenzugänge zwischen gut 53% und knapp 55%« – heißt es dort. Diese Aussage aber hat so gut wie keinerlei Erkenntniswert.

Rentenanpassung 2022 – Rückkehr zum Nachholfaktor!?

Ein »Elefant« wird zur »Mücke«

11. November 2021 | Der Rentenversicherungsbericht 2021 projektiert für kommendes Jahr einen Anstieg des aktuellen Rentenwerts um 5,18 Prozent. Mit Bekanntwerden der Daten ertönte reflexartig der Ruf nach Rückkehr zum Nachholfaktor bei der Rentenanpassung. Bei der Quantifizierung der vermeintlichen Bevorteilung der Renten gegenüber den Löhnen gehen die Verfechter des Nachholfaktors allesamt einem grob verzerrenden statistischen Effekt auf den Leim – oder sie nutzen diesen Effekt bewusst für ihre politischen Ziele.

Rente mit 68? … Rente mit 70? … Reicht alles nicht!

Jedenfalls nicht bei diesem gesetzlichen Mindestlohn

22. Juni 2021 | Die Altersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung ist mal wieder ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt. Der Wissenschaftliche Beirat beim BMWi fordert die »Rente mit 68«. Das iw plädiert sogar für die »Rente mit 70« und die FDP verspricht allen (scheinbar gegen den Trend) die »Rente mit 60«. Ein heilloses Durcheinander? – Keineswegs: Sie alle wollen die Altersgrenze de facto weiter anheben und somit denjenigen die Rente über steigende Abschläge kürzen, die vor dem Erreichen des Ziels aufgeben müssen. Gleichzeitig sprechen sich all die Genannten gegen eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns aus.

Rentnerinnen und Rentner – Gewinner der Pandemie?

Verqueres zu Corona-Krise und Altersbezügen

17. Mai 2021 | Im Windschatten der Pandemie macht sich verqueres Denken mittlerweile auch in der Rentendebatte breit. So werden die Rentner kurzerhand zu den ökonomischen Gewinnern der Corona-Pandemie erklärt. Dieser Gewinn summiere sich bis zum Jahr 2050 (!) auf angeblich fast 100 Milliarden Euro; entsprechend hoch falle die zusätzliche finanzielle Belastung der »Aktiven« aus, die das »Corona-Plus« bei den Renten am Ende stemmen müssten. Um das zu verhindern sei die befristete Deaktivierung des so genannten Nachholfaktors wieder aufzuheben. Was technisch verklausuliert daherkommt zielt am Ende auf die Rücknahme der 2018 vom Gesetzgeber verabschiedeten und zeitlich befristeten Niveaugarantie für die Rente.

Wird das Sicherungsniveau vor Steuern endgültig unbrauchbar?

Rentnererwerbstätigkeit erhöht das Rentenniveau

16. November 2020 | Das regelmäßig als Sicherungsniveau vor Steuern (SvS) ausgewiesene Rentenniveau droht ab kommendem Jahr noch ein Stück weit unbrauchbarer zu werden. Sollte der Gesetzgeber nicht rechtzeitig vor der Rentenanpassung 2021 entsprechende Korrekturen vornehmen, so wird das Rentenniveau auf Basis der Modellannahmen der Bundesregierung künftig dauerhaft rund einen Prozentpunkt höher ausgewiesen.

Prozess systemischer Verschmelzung

Die Entwicklung von Grundsicherung und Altersrente seit 2003

15. Oktober 2019 | Der Anteil der Altersrenten, der durch Grundsicherungsleistungen aufgestockt wird, liegt seit einigen Jahren relativ konstant bei aktuell 2,6 Prozent. Der Anteil der Altersrenten mit einem Zahlbetrag unterhalb des durchschnittlichen Grundsicherungsbedarfs war zuletzt sogar rückläufig. Scheinbar konträr dazu steht der Befund einer seit dem Paradigmenwechsel in der Alterssicherungspolitik zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts deutlich fortgeschrittenen systemischen Verschmelzung von Grundsicherung und Altersrente.