Kurz kommentiert

Bürgergeld: Wenn Hetze auf Unwissenheit trifft

12.12.2023 | Seit gestern kursiert ein weiteres Beispiel rechter Hetze gegen das Bürgergeld im Netz. Gelistet werden Bedarfspositionen und »Vergünstigungen« für einen fiktiven sechsköpfigen Haushalt in Köln. Der Bürgergeld-Bedarf setzt sich demnach zusammen aus

- der Regelbedarfssumme (2024) in Höhe von 2.734 Euro und einem

- Bedarf für Unterkunft und Heizung in Höhe von 1.569 Euro.

Die unterstellten 1.409 Euro für die Bruttokaltmiete entsprechen der aktuellen Obergrenze für einen Sechs-Personen-Haushalt in Köln – sie liegen allerdings oberhalb der Mietobergrenze (Mietstufe VI) laut Wohngeldverordnung (1.280 €)

.

Der SGB-II-Gesamtbedarf beläuft sich demnach auf 4.303 Euro.

Addiert werden zudem die – falsch berechneten – Beiträge des JobCenters zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie die GEZ-Gebührenbefreiung. Unterm Strich, so der erweckte Eindruck, stehen dem Haushalt knapp 5.000 Euro an Bürgergeld zu. Dass das Kindergeld von 1.000 Euro (4 x 250 Euro) mindernd auf das Bürgergeld angerechnet wird, bleibt unerwähnt.

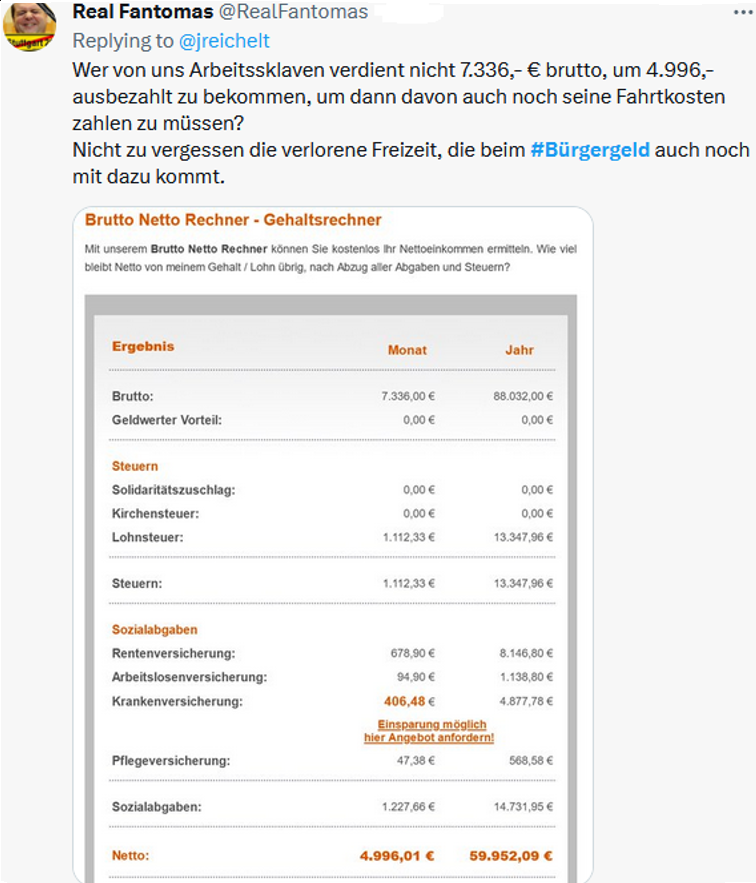

Die Reaktionen im Netz erfüllen überwiegend die Erwartungen – und reproduzieren die Absicht; Hetze setzt immer auf Unwissenheit des Publikums. Gängige Brutto-Nettorechner können meist noch korrekt bedient werden – das Verständnis für Hintergründe und Zusammenhänge im System sozialer Sicherung aber fehlt allzu oft. @RealFantomas etwa schlussfolgert aus dem bezifferten Gesamtbetrag einen erforderlichen Bruttolohn bei Erwerbstätigkeit von 7.336 Euro.

Ein zum Mindestlohn vollzeitbeschäftigter Alleinverdiener (38 Std./W) kommt 2024 auf rund 2.050 Euro Bruttolohn. Steuern fallen in Steuerklasse III keine an, sodass nach Abzug – und nicht etwa Hinzurechnung – der Sozialbeiträge ein Nettolohn von 1.636 Euro verbleibt. Hinzu kommen aber noch Kindergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag. Unterm Strich verfügt der vollzeitbeschäftigte Alleinverdiener-Haushalt über ein Einkommen von zusammen 4.909 Euro. Das sind 606 Euro mehr als der SGB-II-Bedarf des Vergleichshaushalts. – Der Vollständigkeit halber sei noch darauf verwiesen, dass dem Nicht-Erwerbstätigen-Haushalt ein monatlicher Sofortzuschlag von 20 Euro pro Kind zusteht, der in der »Rechnung« wohl übersehen wurde.

Die aufgeführten Beträge für Schulbedarf, Schul-Mittagessen sowie Ausflüge und Vereinskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) stehen auch Haushalten mit Bezug von Kinderzuschlag zu. - Übrig bliebe vielleicht die GEZ-Befreiung, um auf dem Weg zur Arbeit so richtig »wütend« zu werden.

| SGB-II-Bedarf | Vollzeit zum gesetzlichen Mindestlohn | ||

| Regelbedarf Mutter | 506 € | Bruttolohn (38 Std/W zu 12,41 Euro/Std) |

2.050 € |

| Regelbedarf Vater | 506 € | ./. SV-Beiträge | 414 € |

| Kind 1 (16 J) | 471 € | = Nettolohn | 1.636 € |

| Kind 2 (14 J) | 471 € | + Kindergeld | 1.000 € |

| Kind 3 (12 J) | 390 € | + Wohngeld | 1.273 € |

| Kind 4 (10 J) | 390 € | + Kinderzuschlag | 1.000 € |

| Bruttokaltmiete | 1.409 € | = verfügbares Einkommen | 4.909 € |

| Heizung | 160 € | ||

| Gesamt-Bedarf | 4.303 € | Plus ggü. SGB-II-Bedarf | 606 € |

Bürgergeld: Arbeit lohnt angeblich nicht - trotz knapp 3.500 Euro Netto

21.11.2023 | Die abstruse öffentliche Debatte ums Bürgergeld hält weiter an. In Baden-Württemberg lehnt eine ukrainische Familie mit zwei Kindern Job-Angebote eines Gebäudereinigers ab und bezieht lieber weiter Sozialleistungen (Bürgergeld). Begründung – so jedenfalls die im Tagesspiegel vom 21.11.2023 zitierte kaufmännische Leiterin des Gebäudereinigers: »Die Arbeit würde sich für sie nicht lohnen«. Und das bei einem Gesamt-Netto von knapp 3.500 Euro aus einer Vollzeit- sowie einer Teilzeitbeschäftigung.

Auch wenn aus der Fallschilderung keine weiteren Details hervorgehen, so lassen sich die Zusammenhänge doch näherungsweise aufdröseln. Sind die beiden Kinder minderjährig, aber mindestens 14 Jahre alt, so ergeben sich die folgenden Regelbedarfe:

| Regelbedarf Vater | 451 € |

| Regelbedarf Mutter | 451 € |

| Regelbedarf erstes Kind | 420 € |

| Regelbedarf zweites Kind | 420 € |

| Regelbedarfssumme | 1.742 € |

In Baden-Württemberg betrugen die durchschnittlichen anerkannten laufenden Kosten für Kaltmiete und Heizung (KdU) bei einem Paar mit zwei Kindern im Juli 2023 914,17 Euro – davon entfielen 821,03 Euro auf die Bruttokaltmiete und 93,14 Euro auf die Heizkosten. Der Gesamtbedarf der Familie betrüge in einem solchen Fall 2.656,17 Euro. Hinzu kommen bei Bezug von Bürgergeld noch 40 Euro an Sofortzuschlag für die beiden Kinder.

| Regelbedarfssumme | 1.742,00 € |

| + KdU-Bedarf | 914,17 € |

| = Gesamtbedarf | 2.656,17 € |

| ./. Kindergeld (250 €/Kind) | ./. 500,00 € |

| = Zahlbetrag Bürgergeld | 2.156,17 € |

| + Sofortzuschlag (20 €/Kind) | 40,00 € |

| + Kindergeld | 500,00 € |

| = verfügbares Einkommen | 2.696,17 € |

Das Einkommen des Haushalts beläuft sich somit bei »Nicht-Arbeit« und Bürgergeldbezug auf insgesamt 2.696,17 Euro. Da das Kindergeld (2 * 250 €) den Bedarf mindert ergibt sich am Ende ein Zahlbetrag von 2.156,17 Euro an Bürgergeld plus 40 Euro an Sofortzuschlag.

Unter der Annahme einer Steuerklassenkombination III/V ergäbe sich die zitierte Nettoentgeltsumme von knapp 3.500 Euro bei Bruttoeinkommen der Eltern in Höhe von 3.270 Euro (III) sowie 1.400 Euro (V). Selbst für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass damit – zusammen mit Kindergeld sowie eventuell Wohngeld und Kinderzuschlag – die SGB-II-Leistungsberechtigung des Haushalts noch nicht überwunden wäre, hätte die Familie als Aufstocker-Haushalt ein Einkommensplus von 746 Euro gegenüber der Variante »Nicht-Arbeit« und Bürgergeldbezug. Der Grund hierfür sind die beiden Erwerbstätigen-Freibeträge von einmal 378 Euro und einmal 368 Euro ( § 11b Abs. 2 und Abs. 3 SGB II). In dieser Höhe würde das Erwerbseinkommen der Eltern nicht bedarfsmindernd auf den Bürgergeldanspruch angerechnet – der Betrag stünde dem Haushalt also zusätzlich zum Gesamtbedarf zur Verfügung. Die Familie könnte bei Annahme der geschilderten Jobangebote ihr disponibles Einkommen (= Regelbedarfssumme + Sofortzuschlag) im Bürgergeldbezug um 42 Prozent erhöhen.

Bei einem Nettoerwerbseinkommen von zusammen knapp 3.500 Euro sowie den angenommenen Bedarfskomponenten liegt das verfügbare Einkommen aber um deutlich mehr als 746 Euro oberhalb des verfügbaren Einkommens bei »Nicht-Arbeit« und Bürgergeldbezug. Die Rechnung im Detail:

| Er (III) | Sie (V) | Zusammen | |

| Bruttoentgelt | 3.270 € | 1.400 € | 4.670 € |

| ./. LSt | ./. 134 € | ./. 141 € | ./. 275 € |

| ./. SV-Beiträge | ./. 659 € | ./. 240 € | ./. 899 € |

| = Nettoentgelt | 2.477 € | 1.020 € | 3.497 € |

| + Kindergeld | 500 € | ||

| + Wohngeld | 87 € | ||

| + Kinderzuschlag | 0 € | ||

| = verfügbares Einkommen | 4.084 € | ||

| verfügbares Einkommen bei »Nicht-Arbeit« | 2.696 € | ||

| Einkommensabstand zu »Nicht-Arbeit« | + 1.388 € | ||

| Abweichungen in den Summen sind rundungsbedingt | |||

Am Ende läge das disponible Einkommen (= verfügbares Einkommen ./. KdU) bei Annahme der geschilderten Jobangebote um 78 Prozent oder 1.388 Euro höher als in der Variante »Nicht-Arbeit« und Bürgergeldbezug.

Eine sorgfältigere Recherche – wenigstens eine Plausibilitätsprüfung – stünde Qualitätsmedien wie dem Tagesspiegel in der aufgeheizten Debatte ums Bürgergeld gut zu Gesicht. – Sollte es die zitierte ukrainische Familie tatsächlich geben, so dürfte die geschilderte Ablehnung der Jobangebote wohl kaum an mangelnder finanzieller Attraktivität gelegen haben.

»Kein Anreiz, in Arbeit zu gehen« - Schon Hetze oder bloß Dummheit?

04.10.2023 | Vergangenen Freitag war Joachim Walter (CDU), Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, zu Gast bei SWR 1. Auf die Frage: »Vielleicht können Sie uns beispielhaft mal sagen: Eine vierköpfige Familie zum Beispiel aus der Ukraine erhält welche Leistungen?« machte Walter seine eigenwillige Rechnung für Tübingen mit Stand Januar 2024 auf (vgl. Spalte 2 bzw.

04.10.2023 | Vergangenen Freitag war Joachim Walter (CDU), Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, zu Gast bei SWR 1. Auf die Frage: »Vielleicht können Sie uns beispielhaft mal sagen: Eine vierköpfige Familie zum Beispiel aus der Ukraine erhält welche Leistungen?« machte Walter seine eigenwillige Rechnung für Tübingen mit Stand Januar 2024 auf (vgl. Spalte 2 bzw. ab Min. 21:50). Dass Ehegatten jeweils beide die Regelbedarfsstufe (RS) 2 erhalten, also jeweils 506 Euro, und nicht etwa einmal die RS 1 und einmal die RS 2 kann man noch als Versehen abhaken. Der Gesamtbedarf der vierköpfige Familie beträgt im vorgetragenen Fall also nicht 3.213,90 Euro sondern 3.156,90 Euro (vgl. Spalte 3).

Walters Fazit: »Eine vergleichbare Familie müsste 3.200 Euro bis 3.500 Euro Netto nach Hause bringen. Da ist natürlich kein Anreiz da, in Arbeit zu gehen.« - Diese Aussage ist zumindest grob fahrlässig. Das erforderliche Nettoentgelt zur Überwindung der SGB-II-Leistungsberechtigung ist bei einem Alleinverdiener-Haushalt mit 1.604,90 Euro gerade einmal halb so hoch, wie Walter behauptet. Wie so oft werden Sozialtransfers, die dem Erwerbstätigen-Haushalt zustehen (Kindergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag), bei dem Vergleich völlig ausgeblendet. Zudem liegt das verfügbare Einkommen des Erwerbstätigen-Haushalts bei einem Bruttolohn von 2.012,42 Euro (was 2024 einer vollzeitnahen Beschäftigung zum Mindestlohn von 12,41 Euro entspricht) und damit gerade überwundener SGB-II-Leistungsberechtigung deutlich oberhalb des verfügbaren Einkommens des SGB-II-Haushalts.

SGB-II-Leistungen für eine 4-köpfige Familie im Vergleich zum erforderlichen Lohn bei Erwerbstätigkeit

| Bürgergeld | Erwerbstätigkeit | |||

| J. Walter (CDU) | korrekte Werte | |||

| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |

| Regelsatz Haushaltsvorstand | 563,00 EUR | 506,00 EUR | Bruttolohn | 2.012,42 EUR |

| Regelsatz Ehegatte | 506,00 EUR | 506,00 EUR | ./. Lohnsteuer | 0,00 EUR |

| Regelsatz Kind (14 Jahre) | 471,00 EUR | 471,00 EUR | ./. SV-Beiträge (1) | 407,52 EUR |

| Regelsatz Kind (12 Jahre) | 390,00 EUR | 390,00 EUR | = Nettolohn | 1.604,90 EUR |

| Regelbedarfe zusammen | 1.930,00 EUR | 1.873,00 EUR | + Kindergeld | 500,00 EUR |

| Netto-Kaltmiete | 959,00 EUR | 959,00 EUR | + Wohngeld | 930,00 EUR |

| Betriebskosten | 195,30 EUR | 195,30 EUR | + Kinderzuschlag | 500,00 EUR |

| Brutto-Kaltmiete | 1.154,30 EUR | 1.154,30 EUR | ./. Erwerbstätigen-Freibetrag | 378,00 EUR |

| Heizkosten | 129,60 EUR | 129,60 EUR | = anrechenbares Einkommen | 3.156,90 EUR |

| Kosten der Unterkunft zusammen (2) | 1.283,90 EUR | 1.283,90 EUR | + Erwerbstätigen-Freibetrag | 378,00 EUR |

| SGB-II-Bedarf insgesamt | 3.213,90 EUR | 3.156,90 EUR | = verfügbares Einkommen | 3.534,90 EUR |

| Sofortzuschlag 20 EUR/Kind (3) | 40,00 EUR | |||

| verfügbares Einkommen | 3.196,90 EUR | |||

|

(1) Bei einem unterstellten Zusatzbeitrag zur KV von 1,8%. (2) Die durchschnittliche Warmmiete einer 4-köpfgen Familie im SGB-II-Bezug liegt derzeit bei gut 830 Euro. (3) Beiden Haushalten stehen zudem Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu. |

||||